ECR 2018 : Interactions gènes-environnement, nouvelles thérapies cellulaires et tissulaires

4 questions à … Alain Cantagrel (CHU Toulouse - Purpan, Inserm)

Comment définit-on une polyarthrite rhumatoïde (PR) préclinique ?

La PR préclinique n’existe pas. C’est un abus de langage qui peut mener à de nombreuses erreurs de diagnostic et de traitement. Par définition, la PR ne peut être que clinique ; pour porter un diagnostic de PR, le clinicien ne peut le faire que s’il existe au moins une arthrite clinique, c’est-à-dire au moins une articulation gonflée, chaude et douloureuse. L’échographie articulaire peut être utilisée pour aider au diagnostic de cette arthrite. Le terme de polyarthrite rhumatoïde demeure mais n’est plus adaptée aux connaissances actuelles car un diagnostic précoce peut être fait au stade de monoarthrite. Il serait préférable de parler aujourd’hui, comme les anglosaxons, d’arthrite rhumatoïde.

On peut ensuite définir des situations cliniques à risque d’évoluer vers une arthrite rhumatoïde. Pour qu’une personne devienne un patient, il faut qu’il consulte un médecin. Le motif habituel de consultation est la présence de douleurs articulaires, c’est-à-dire d’arthralgies. Le terme d’arthralgie suppose l’absence de gonflement articulaire. Mais les causes de douleurs articulaires sont très nombreuses et certaines caractéristiques cliniques ou biologiques peuvent faire craindre une évolution vers une arthrite rhumatoïde : rythme inflammatoire des douleurs, enraidissement matinal, présence d’autoanticorps (facteur rhumatoïde et/ou anticorps anti-protéines citrullinées), présence d’un syndrome inflammatoire biologique, terrain génétique de susceptibilité, antécédents familiaux de PR. C’est la combinaison de ces différents éléments cliniques et biologiques qui définit un état qui peut parfois précéder l’apparition d’une PR. On peut parler de situation à risque de PR ou pré-PR.

Quels sont les facteurs environnementaux identifiés comme susceptibles de participer à l’initiation de la PR ; existe-t-il d’autres pistes ?

Beaucoup de facteurs environnementaux ont été évoqués comme participant à l’initiation de la PR : contexte hormonal, rôle du stress, tabac, infections, qualité de l’air (pollution, silice), régimes alimentaires (notamment trop riches en sucre, viande rouge, protéines, fer, …), obésité, carence en vitamine D. A l’inverse, certains facteurs pourraient réduire le risque de survenue d’une PR : consommation modérée d’alcool, alimentation saine (poisson, fruits, légumes, …), contraception orale, utilisation de statine… Mais nous disposons actuellement de peu de preuves de la réalité du rôle de ces facteurs d’environnement. Certains d’entre eux sont reconnus comme pouvant intervenir dans la stimulation (œstrogènes, silice, infections) ou la freination (anti-oxydants, omega-3) des mécanismes de l’inflammation ou de l’immunité mais sans spécificité pour la PR. Le seul élément pouvant être formellement retenu à ce jour est le tabac qui augmente considérablement le risque de survenue d’une PR, tout particulièrement sur un terrain génétiquement prédisposé.

Les travaux actuels explorent les différents microbiotes, c’est à dire la composition bactérienne de différentes zones du corps humain : microbiote buccal, microbiote pulmonaire, microbiote génital et surtout microbiote intestinal. Ces différents microbiotes constituent de véritables interfaces entre l’environnement et le système immunitaire qu’ils influencent certainement de façon importante.

Quelles sont les différentes approches des recherches sur les interactions gènes-environnement dans la survenue des rhumatismes inflammatoires ?

L’étude des interactions gènes-environnement correspond à l’étude de l’épigénétique. La génétique concerne l’hérédité portée par l’ensemble des gènes présents dans notre ADN et nous savons que la PR est associée à une composante génétique importante. L’épigénétique intervient, en plus de la génétique, dans le contrôle de l’activité des gènes par un ensemble très complexe de différents systèmes. Modifications de l’ADN (méthylation), conformation de certaines protéines interagissant avec l’ADN (histones) sont parmi les principaux mécanismes permettant d’allumer ou d’éteindre un gène. Les facteurs environnementaux interviennent sur les mécanismes épigénétiques. On dispose aujourd’hui de marques épigénétiques qui peuvent donner des informations sur l’accessibilité à certains gènes à un moment donné. Au cours de la PR, le tabac a été montré comme un facteur d’environnement jouant un rôle dans la dérégulation épigénétique de plusieurs gènes à l’origine de l’inflammation.

Est-il envisageable sur la base de marqueurs de prévenir l’initiation d’une PR ou de bloquer son évolution ? Comment imagine-t-on le traitement des personnes génétiquement prédisposées ?

Plusieurs travaux ont été développés pour tenter d’enrayer l’évolution d’un état à fort risque d’évolution vers une PR. Dans l’immédiat, les résultats sont peu concluants. Mais ces études sont limitées d’une part par la difficulté à définir de façon précise les patients à haut risque d’évolution vers une PR et d’autre part le risque iatrogène (effets indésirables) des thérapeutiques potentiellement « préventives ». A ce jour, seules deux certitudes existent :

- un traitement doit être engagé dès le diagnostic de PR porté, en présence d’au moins une arthrite clinique

- le tabac est un facteur de risque de survenue d’une PR, tout particulièrement en cas de terrain génétique à risque.

Alain Cantagrel : Professeur d'université et chef du service de Rhumatologie au CHU Purpan, chercheur dans l’équipe « Mécanismes moléculaires de la croissance, de l’ostéogénèse et de l’ostéolyse ; biothérapies » l’unité Inserm U1043 (Centre de physiopathologie Toulouse Purpan) et président de la Société Française de Rhumatologie

3 questions à Christian Jorgensen

Dans le domaine des rhumatismes, quels sont les points marquants en matière de recherche sur les thérapies cellulaires/tissulaires et les défis à venir ?

Pour lutter contre la dégénérescence du cartilage chez les personnes souffrant de rhumatismes, les recherches sur les biothérapies ont déjà changé la pratique clinique. L’immunothérapie ciblant des cytokines (IL6, TNFa, IL17) ou les anticorps monoclonaux visant les lymphocytes B (rituximab) sont en usage courant. La recherche clinique reste néanmoins nécessaire pour mieux définir les indications, identifier les biomarqueurs permettant de déterminer les patients répondeurs au traitement, et optimiser les séquences thérapeutiques.

Quand le cartilage est lésé, les recherches en thérapies cellulaires et tissulaires visent sa réparation et sa régénération. En effet, le cartilage est un tissu essentiellement composé de chondrocytes qui n’ont pas ou très peu de capacité de régénération. L’intérêt des chercheurs se porte principalement sur les cellules souches mésenchymateuses (CSM) ; celles-ci se différencient en plusieurs types cellulaires dont les chondrocytes et ont la propriété de s’autorenouveler. Les CSM secrètent en outre des facteurs de croissance et de stimulation des cellules souches endogènes du cartilage et ont également des propriétés immunorégulatrices et immunosuppressives. Elles ont beaucoup d’autres atouts, notamment pratiques, pour les scientifiques : les CSM sont présentes en grande quantité dans les tissus humains et sont faciles à isoler à partir du tissu adipeux ou de la moelle osseuse ; de plus, elles peuvent être produites en grande quantité in vitro.

Les recherches en ingénierie tissulaire visent à fournir des patchs pour réparer/régénérer les lésions focalisées du cartilage. Les nouvelles approches s’appuient sur la combinaison de trois constituants : un biomatériau d’origine synthétique ou biologique servant de matrice, des cellules réparatrices comme les CSM et des facteurs de croissance et de différenciation. De nombreuses études très innovantes sont menées pour chercher la combinaison la plus efficace de ces constituants et les technologies optimales pour leur production (impression 3D de cartilage, bioencre, …).

Pour les lésions du cartilage diffuses comme le plus souvent dans l’arthrose, les recherches en thérapie cellulaire implantent les cellules souches par injection des CSM dans l’articulation. L’objectif est de protéger le cartilage et de stimuler la régénération endogène. Les premiers essais ont démontré l’innocuité et la tolérance de des traitements basés sur des CSM pour l’arthrose du genou. L’efficacité dans la protection et la réparation du cartilage reste encore à être démontrée dans des essais comprenant un plus grand nombre de patients.

D’autres part, pour les personnes souffrant de rhumatismes inflammatoires réfractaires aux traitements, des recherches sont menées sur les propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices des CSM et leur intérêt en thérapie cellulaire.

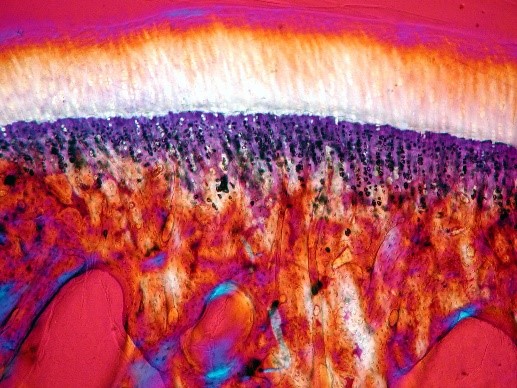

© Inserm / Chappard, Daniel

Cartilage articulaire : Grâce à ce tissu conjonctif recouvrant la surface articulaire des os mobiles, sur laquelle vient se poser la membrane synoviale, la mobilité des articulations est facilitée. L'inflammation des cartilages articulaires est l'une des caractéristiques de l'arthrose

Lors de la journée ECR 2014, vous avez parlé du projet européen ADIPOA qui étudie l’efficacité d’un traitement par cellules souches mésenchymateuses pour traiter l’arthrose. Quels sont les résultats d’étape et où en est le projet aujourd’hui ?

L’étude phase 1 du consortium européen ADIPOA est terminée et publiée. Le protocole consistait en une injection unique intra-articulaire dans le genou de CSM d’origine adipeuse ; 18 patients ont été inclus avec 6 patients par dose (3 doses testées) et un an de suivi. L’innocuité de cette approche a été démontrée et nous avons observé une amélioration de la douleur et de la fonction articulaire chez les patients avec la dose la plus basse. D’autres études ont confirmé cette approche. Ces résultats encourageants nous ont conduit à engager l’étape suivante avec une étude à plus grande échelle, ADIPOA2. C’est un essai multicentrique randomisé contre placebo avec l’inclusion de 150 patients et un suivi de 2 ans. La fin de l’étude est prévue en 2019.

Le bio-incubateur « Cyborg », porté par l’Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie et financé dans le cadre du contrat de plan État-Région signé en 2017, permettra l'implantation de start-ups en biotechnologie qui vont accélérer les avancées de la médecine régénératrice et des thérapies innovantes.

Ces thérapies cellulaires pourront-elles devenir des traitements administrés en routine ?

On peut espérer que dans les 5 ans, ces applications pourraient être accessibles dans des indications bien définies. Le problème du remboursement sera alors posé.

Christian Jorgensen : Professeur d'université et chef de service au CHRU de Montpellier, directeur de l'unité Inserm U1183 "Cellules souches, plasticité cellulaire, médecine régénératrice et immunothérapies" et de l’Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie (IRMB).